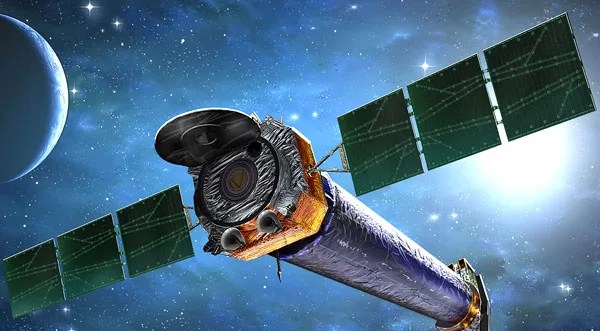

チャンドラX線観測衛星(Chandra X-ray Observatory)

チャンドラX線観測衛星(Chandra X-ray Observatory)は、宇宙の高温でエネルギーの高い現象を観測するために、1999年7月23日にアメリカ航空宇宙局(NASA)によって打ち上げられたX線天文衛星です。ブラックホールや超新星爆発の残骸、銀河団など、目に見える光(可視光)では観測できない天体から放たれるX線を捉えることで、宇宙の構造や進化の謎を解き明かすことを目的としています。

ハッブル宇宙望遠鏡が可視光と紫外線で宇宙の美しい姿を捉えるのに対し、チャンドラは「X線」という目に見えない光で、より激しくダイナミックな宇宙の姿を観測します。地球の大気はX線を吸収してしまうため、宇宙空間からの観測が不可欠です。チャンドラは、極めて滑らかに磨かれた4対の鏡を使ってX線を集め、これまでになく鮮明なX線画像を撮影することができます。その解像度は、地上の望遠鏡の1000倍以上にも達します。

この高い性能により、チャンドラはこれまで数多くの重要な発見をしてきました。例えば、天の川銀河の中心にある超大質量ブラックホール「いて座A(エースター)」の活動の様子を詳細に捉えたり、超新星爆発によって元素が宇宙空間にどのように広がっていくかを明らかにしたり、銀河団の中に存在する高温ガスの分布を精密に測定することで、謎に包まれた暗黒物質(ダークマター)の存在を示す強力な証拠を提示したりしています。

その名前は、インド出身のノーベル物理学賞受賞者で、星の進化に関する重要な理論を打ち立てたスブラマニアン・チャンドラセカールに由来します。

【もっと詳しく】

チャンドラX線観測衛星は、NASAの「グレートオブザバトリー計画」の一環として開発された4つの宇宙望遠鏡のうちの1つです。この計画は、異なる波長の電磁波で宇宙を観測することで、宇宙の全体像を多角的に理解することを目的としており、チャンドラの他に、ハッブル宇宙望遠鏡(可視光・紫外線)、コンプトンガンマ線観測衛星(ガンマ線)、スピッツァー宇宙望遠鏡(赤外線)があります。

チャンドラの最大の特徴は、その卓越した角分解能(空間分解能)です。その値は0.5秒角にも達し、これは他のX線天文衛星を大きく凌駕する性能です。この高い解像度を実現しているのが、ヴォルター式と呼ばれる特殊な形状の4対の反射鏡です。X線は非常に透過力が高いため、通常の鏡では反射させることができません。そのため、X線をかすめるような浅い角度で入射させて、わずかに軌道を曲げることで焦点を結ぶように設計されています。この鏡の表面は原子レベルで滑らかに研磨されており、製造には当時最高の技術が投入されました。

観測装置としては、高解像度のX線画像を撮影する高分解能カメラ(HRC)と、X線のエネルギー(色)を細かく分析できる先端CCD撮像分光器(ACIS)の2種類を搭載しています。これにより、天体の形だけでなく、その温度や組成、運動といった物理的な状態を詳しく調べることが可能です。

チャンドラは、地球を周回する非常に大きな楕円軌道を飛行しているのも特徴です。地球に最も近いとき(近地点)で約1万km、最も遠いとき(遠地点)で約14万kmにもなります。この軌道により、地球の放射線帯(ヴァン・アレン帯)の影響を長時間避けることができ、安定した観測を続けることができます。

これらの高い性能を活かし、チャンドラはX線天文学の様々な分野で革命的な成果を上げてきました。超新星残骸の衝撃波構造の解明、活動銀河核からのジェットの噴出メカニズム、銀河団の合体現象の観測による宇宙の構造形成の研究など、その貢献は計り知れません。20年以上にわたって活躍を続けるチャンドラは、今もなお、高エネルギー宇宙の謎に迫る第一線の観測装置として、貴重なデータを地球に送り続けています。

チャンドラX線観測衛星が撮影した映像

関連用語リスト

- X線天文学 (X-ray astronomy)

- ブラックホール (Black hole)

- 超新星爆発 (Supernova)

- 銀河団 (Galaxy cluster)

- 暗黒物質 (Dark matter)

- ハッブル宇宙望遠鏡 (Hubble Space Telescope)

- 角分解能 (Angular resolution)

- 先端CCD撮像分光器 (Advanced CCD Imaging Spectrometer – ACIS)

- 楕円軌道 (Elliptical orbit)

- 放射線帯 (Radiation belt)