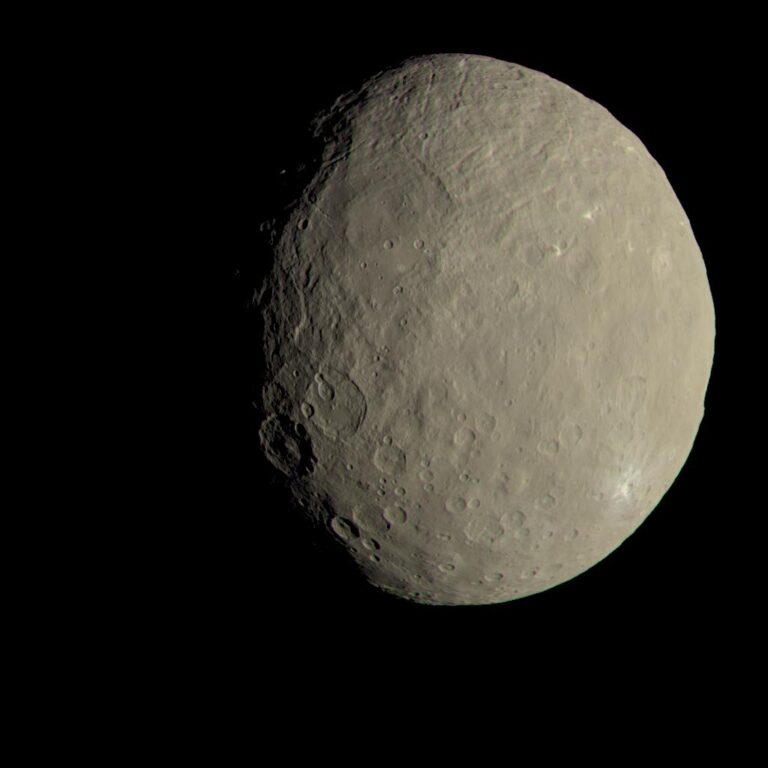

セレスは、太陽系の火星と木星の軌道の間にある「小惑星帯(アステロイドベルト)」に位置する、最も大きな天体です。その直径は約940kmあり、これは小惑星帯に存在するすべての天体の質量の約3分の1を占めるほどです。

セレスは、その大きな質量によって自身の重力で丸い形(球形)を保っているため、2006年に国際天文学連合 (IAU) によって、冥王星などと同じ「準惑星」に分類されました。小惑星帯の中で準惑星に分類されているのは、今のところセレスだけです。

表面は無数のクレーターで覆われていますが、特に有名なのが「オッカトル・クレーター」などに見られる、非常に明るく輝く「ブライトスポット」です。NASAの探査機「ドーン」の調査により、これは地下から染み出した塩水が蒸発し、表面に残った塩(主に炭酸ナトリウム)である可能性が高いことがわかっています。

【もっと詳しく】

セレスは1801年1月1日、イタリアの天文学者ジュゼッペ・ピアッツィによって発見されました。発見当初は、火星と木星の間にあると予測されていた未知の惑星と考えられましたが、その後、似たような天体が続々と発見されたため、「小惑星」という新しいカテゴリーが作られ、セレスはその第1号(小惑星番号1番)として登録されました。

探査機「ドーン」の詳細な観測により、セレスの内部構造は、岩石質の核(コア)と、水氷や塩分を豊富に含むマントル(氷マントル)から成る層構造をしていると考えられています。その氷の量は非常に多いと推定されており、天体内部には液体の水が「内部海(地下海)」として存在する可能性も強く指摘されています。

ブライトスポットの存在や、場所によっては水蒸気が放出されていることも観測されており、これはセレスが地質学的に「死んだ」天体ではなく、今も内部で何らかの活動(氷火山など)が続いている可能性を示しています。セレスは、太陽系初期の水の分布や、生命存在の可能性(アストロバイオロジー)を研究する上で、非常に重要なターゲットとなっています。

キーワードリスト

- 小惑星帯 (Asteroid Belt)

- 準惑星 (Dwarf Planet)

- 国際天文学連合 (International Astronomical Union – IAU)

- 冥王星 (Pluto)

- クレーター (Crater)

- オッカトル・クレーター (Occator Crater)

- ブライトスポット (Bright Spot)

- ドーン (Dawn)

- 炭酸ナトリウム (Sodium Carbonate)

- ジュゼッペ・ピアッツィ (Giuseppe Piazzi)

- 内部海 (Internal Ocean / Subsurface Ocean)