タイタン (Titan)

タイタンは、土星の最大の衛星であり、太陽系全体で見ても木星の衛星ガニメデに次いで2番目に大きな衛星です。その直径は惑星である水星よりも大きく、非常にユニークな特徴を持つ天体として知られています。

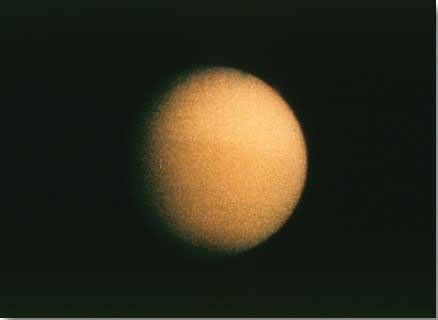

タイタンの最大の特徴は、太陽系の衛星の中で唯一、濃く分厚い大気を持っていることです。この大気は地球と非常によく似ており、その主成分は約95%が窒素で、残りの数%をメタンなどが占めています。地表での大気圧は地球の約1.5倍もあり、まるで初期の地球のような環境だと考えられています。

ただし、タイタンは土星の軌道を回っているため太陽から遠く、表面の平均気温は**約-180℃**という極寒の世界です。この極低温のため、地球では気体であるメタンやエタンが液体や固体として存在できます。

タイタンの地表には、この液体メタンやエタンによって作られた川、湖、そして広大な海が存在することが確認されています。地球では水が循環(蒸発→雲→雨→川→海)していますが、タイタンではメタンが同じように循環していると考えられており、「メタンの雨が降る世界」とも表現されます。

このような環境から、地球の生命とは全く異なる形の生命(例えば、メタンを溶媒とする生命)が存在する可能性や、生命誕生前の初期の地球がどのような状態だったのかを知る手がかりがあるのではないかと、科学者たちから大きな注目を集めています。

【もっと詳しく】

タイタンの探査は、特にNASA(アメリカ航空宇宙局)とESA(ヨーロッパ宇宙機関)の共同ミッションである土星探査機カッシーニと、それに搭載されていた着陸機(プローブ)ホイヘンスによって飛躍的に進みました。

ホイヘンスは2005年1月、タイタンの厚い大気圏に突入し、衛星の地表に史上初めて着陸した探査機となりました。大気圏降下中や着陸後に送られてきたデータにより、地表には液体メタンによって侵食されたような地形や、氷の岩石が転がっている様子が明らかになりました。

カッシーニ本体も土星を周回しながら何度もタイタンに接近(フライバイ)し、レーダーや赤外線を使って雲に覆われた地表を詳細に観測しました。これにより、北極や南極付近に「クラーケン・マーレ」や「リゲイア・マーレ」といった広大な液体メタン・エタンの海(湖)が広がっていることが発見されました。

また、タイタンの窒素とメタンが主成分の大気では、太陽からの紫外線や土星の磁場からのエネルギーによって複雑な化学反応が起こり、ソリンと呼ばれるオレンジ色のモヤ(有機物の粒子)が生成されています。このソリンが地表に降り積もっており、生命誕生以前の地球で起こったとされる有機物の生成プロセスを研究する上で、タイタンは「天然の実験室」とも言われています。

さらに近年の研究では、タイタンの厚い氷の地殻の下には、液体の水(アンモニアなどが混ざっている可能性もある)でできた広大な「地下海」が存在する可能性が非常に高いと考えられています。この地下海は、メタンベースの地表とは異なり、地球型の生命が存在しうる環境として注目されています。