最近、「ウルフムーン」や「ビーバームーン」といった月の名前をニュースやSNSでよく耳にしませんか?

「どうしてそんな名前なの?」「誰が付けたの?」 「日本も『十五夜』とか呼び名があるけど、どういうことなのだろう?」

そんな疑問をお持ちの方も多いでしょう。

月の様々な呼び名は、特定の誰かが一度に名付けたものではありません。それは、世界中の人々が、それぞれの土地で月を生活の一部として見つめ、農作業や狩り、暦の目印として、長い時間をかけて育んできた「暮らしの言葉」なのです。

この記事では、近年注目されるネイティブアメリカン由来の呼び名と、日本古来の風流な呼び名について、その由来と意味を詳しく解説していきます。

【1月〜12月一覧】ネイティブアメリカン由来の「〇〇ムーン」

月は生活と密着している

まずは、最近日本でもよく使われるようになった「〇〇ムーン」という呼び名です。これは主に、アメリカ先住民(ネイティブアメリカン)の部族が、季節ごとの自然の変化や動植物の活動、農作業や狩猟の目安として、各月の満月に付けた名前が由来となっています。

部族や地域によって様々な呼び名がありますが、一般的に知られているものを月ごとにご紹介します。

1月: ウルフムーン (Wolf Moon / 狼月)

- 由来: 真冬の厳しい寒さと食糧不足で、お腹を空かせた狼の群れが遠吠えする声が、村の近くで最もよく聞こえる時期であることから名付けられました。

2月: スノームーン (Snow Moon / 雪月)

- 由来: 多くの地域で一年で最も雪が多く降る時期であることから。生活が雪に閉ざされる厳しさを表しています。

3月: ワームムーン (Worm Moon / 芋虫月)

- 由来: 気温が上がり始め、地面が解けると、土の中からミミズ(Worm)などの虫が這い出てきて、その跡(Worm Casts)が地面に見られるようになる頃。春の訪れを告げる月です。

4月: ピンクムーン (Pink Moon / 桃色月)

- 由来: 「フロックス」という花(北米原産で、和名ではシバザクラ(芝桜)の仲間)が咲き誇り、地面がピンク色に染まる頃であることから。[!] 注意: 月自体がピンク色に見えるわけではありません。

5月: フラワームーン (Flower Moon / 花月)

- 由来: 4月のピンクムーンに続き、さらに多くの花々が一斉に咲き乱れる、本格的な春の到来を表す名前です。

6月: ストロベリームーン (Strawberry Moon / 苺月)

- 由来: 野生のイチゴ(ストロベリー)の収穫期を迎える頃であることから。[!] 補足: 日本では「好きな人と見ると結ばれる」といったロマンチックなイメージが広まっていますが、これはネイティブアメリカンの伝承ではなく、近年になって日本や西洋で広まった後付けのイメージです。

7月: バックムーン (Buck Moon / 雄鹿月)

- 由来: 雄の鹿(Buck)の新しい角が、袋角(毛皮に覆われた状態)から生え変わり始める時期であることから。生命の力強さを象徴しています。

8月: スタージョンムーン (Sturgeon Moon / チョウザメ月)

- 由来: 北米の五大湖や他の主要な湖で、チョウザメ(Sturgeon)の漁獲が最盛期を迎える時期であったことから。

9月: ハーベストムーン (Harvest Moon / 収穫月)

- 由来: トウモロコシやカボチャ、豆など、多くの農作物を収穫(Harvest)する時期であることから。「コーンムーン(Corn Moon)」とも呼ばれます。[!] 補足: 伝統的に「ハーベストムーン」とは、「秋分の日に最も近い満月」のことを指します。そのため、年によっては9月ではなく10月の満月がハーベストムーンと呼ばれることもあります。

10月: ハンターズ・ムーン (Hunter’s Moon / 狩猟月)

- 由来: ハーベストムーンの次の満月です。農作物の収穫が終わり、畑の作物や落ち葉が減ることで、獲物(鹿やキツネなど)が見つけやすくなります。冬に備えて人々が狩猟(Hunt)を本格化させる時期であることから。

11月: ビーバームーン (Beaver Moon / ビーバー月)

- 由来: ビーバーが冬を越すためのダム作りを終える時期であり、また、人々が冬用の暖かい毛皮を確保するためにビーバーの罠を仕掛ける時期であることから。

12月: コールドムーン (Cold Moon / 寒月)

- 由来: 冬が本格化し、夜が長く、厳しい寒さ(Cold)が訪れる時期であることから。

コラム:ブルームーン (Blue Moon) とは? これらとは別に「ブルームーン」という呼び名もあります。

- 現代の定義: 「ひと月(1ヶ月)のうちに満月が2回ある時、その2回目の満月」

- 伝統的な定義: 「四季(春・夏・秋・冬)の間に満月が4回ある時、その3回目の満月」

いずれにせよ「稀なこと」を指す言葉として使われ、月が青く見えるわけではありません。

【日本の粋】月の形と時刻で呼ぶ風流な名前

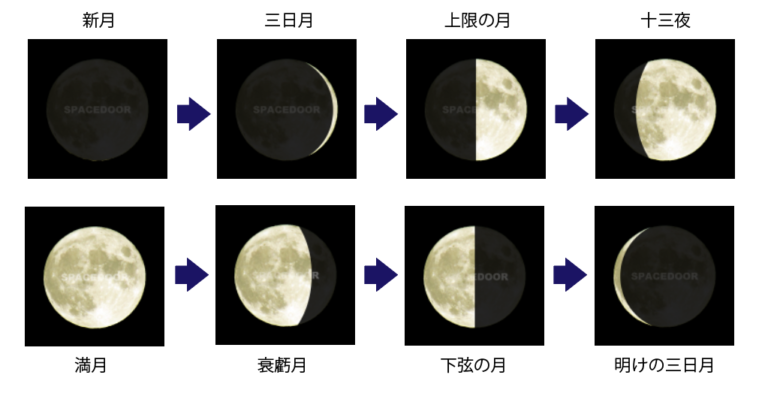

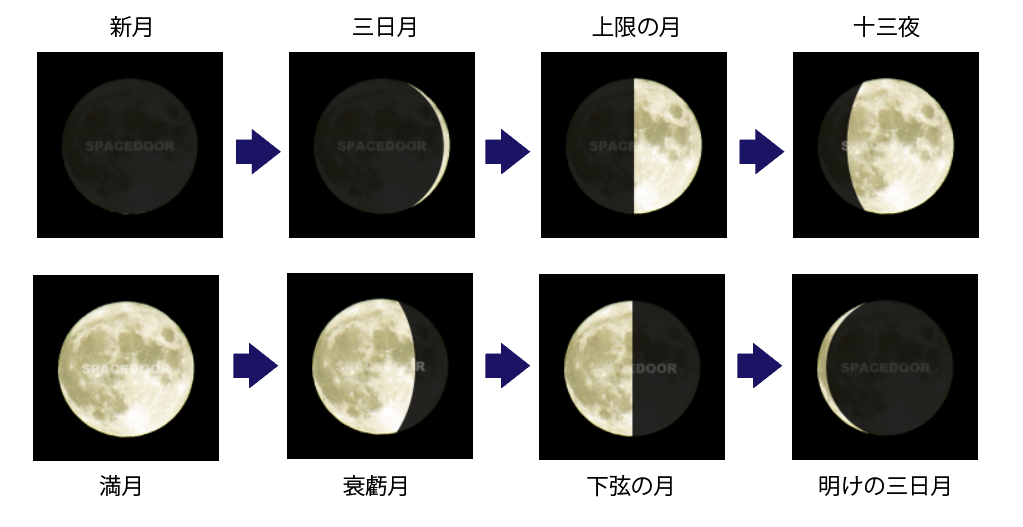

一方、日本では、月の名前は「季節」よりも「月の形(満ち欠け)」と「月の出の時刻」に密接に関連しています。

特に平安時代の貴族たちは、月を愛でる文化を発展させ、その繊細な変化に風流な名前を付けました。

1. 月の「形」で呼ぶ名前

新月(しんげつ)

- 月が見えない状態(月齢0)。「朔(さく)」とも呼ばれ、暦の「一日(ついたち)」の語源(月立ち=つきたち)でもあります。「新しい月」の始まりです。

三日月(みかづき)

- 新月から約3日目(月齢2頃)の細い月。夕方の西の空にすぐ沈んでしまう、儚げな月です。

上弦の月(じょうげんのつき)

- 新月から約7日後の半月(月齢7頃)。夕方頃に南の空に見え、夜中に西へ沈みます。

- なぜ「上弦」?: この月を弓に見立てた時、沈む際に「弦(げん)」にあたるまっすぐな部分が上を向いているため、という説が有力です。

十三夜(じゅうさんや)

- 月齢13頃(旧暦13日)の月。満月(十五夜)の次に美しい月とされ、日本独自の風習としてお月見をしました。「十五夜」が中国伝来なのに対し、これは日本で始まった風習と言われます。満月に少し欠けた風情が好まれました。

満月(まんげつ)

- まん丸い月(月齢14頃)。旧暦15日の夜に見えることから「十五夜(じゅうごや)」とも呼ばれます。また、欠けるところがないことから「望月(もちづき)」とも言います。

衰虧月(すいきづき)

- 「衰虧(すいき)」とは「衰え欠ける」という意味。満月(望月)を過ぎ、次第に欠け始める月のことを指す言葉です。「虧」も「欠ける」という意味の漢字で、満ちたものが損なわれていく様子を表します。

下弦の月(かげんのつき)

- 満月から約7日後の半月(月齢22頃)。真夜中頃に東から昇り、明け方に南の空に見えます。

- なぜ「下弦」?: 昇ってくる際、あるいは南の空に見える時に「弦」が下を向いているため、という説が有力です。

有明月(ありあけのつき)

- 下弦を過ぎてさらに細くなった月(月齢20以降など)。夜が明けても(有)、まだ空に残っている月の総称です。

明けの三日月(あけのみかづき)

- 「有明月」の中でも、新月の直前(月齢26~28頃)に見える、非常に細い月のこと。日の出直前の東の空に、まさに「三日月」のような形で昇ることからこう呼ばれます。

2. 月の「出る時刻」で呼ぶ名前(満月以降)

満月(十五夜)を過ぎると、月の出は毎晩約50分ずつ遅くなっていきます。昔の人々は、なかなか昇ってこない月を、まるで月がためらっているかのように擬人化し、粋な名前を付けました。

- 十六夜(いざよい)

- 16日目の月。「いざよう」とは「ためらう、躊躇する」という意味。満月(十五夜)よりも月の出が少しためらうように遅く昇ることから。

- 立待月(たちまちづき)

- 17日目の月。さらに月の出が遅くなり、もはや座ってはいられない、「立って待っている」うちに昇ってくる月。

- 居待月(いまちづき)

- 18日目の月。さらに遅く、座って(居て)待つうちに昇ってくる月。

- 寝待月(ねまちづき)/ 臥待月(ふしまちづき)

- 19日目の月。もはや起きて待っていられず、「寝て待つ」うちに昇ってくる月。

- 更待月(ふけまちづき)

- 20日目の月。「夜が更けて」から、ようやく昇ってくる月。

日本とアメリカでの文化の違いによる名前の違い

月の名前を比べてみると、文化の違いがよくわかります。

- ネイティブアメリカン(西洋): 季節の変化や狩猟・農作業など、**「自然界の営み」**と月を結びつけた。

- 日本: 月の「見た目の形」や「昇ってくる時刻」そのものの変化に注目し、擬人化するなど風流な名前を付けた。

どちらの文化も、月が人々の生活にとっていかに身近で、重要なカレンダーであったかが分かります。

今夜、空を見上げた時、その月が「フラワームーン」なのか、それとも「立待月」に近いのか、少し考えてみるだけで、いつもの夜空が少し違って見えるかもしれませんよ。

関連リンク

- 満月カレンダー(SPACEDOOR)