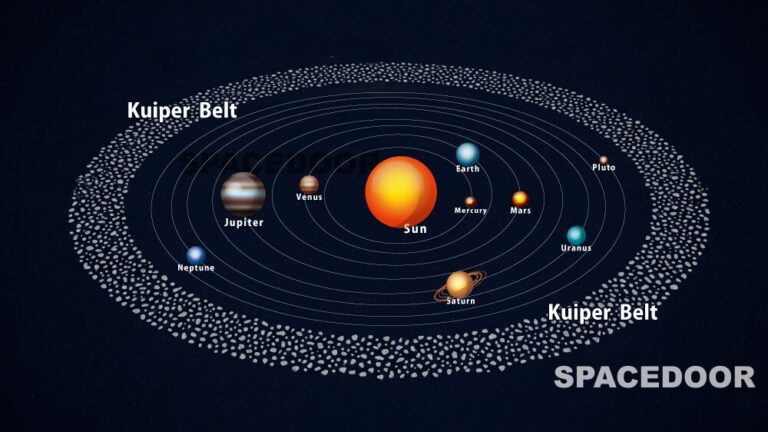

カイパーベルトは、太陽系の海王星の軌道よりもさらに外側、太陽から約30~50天文単位(AU)の範囲に広がる、氷でできた無数の小天体が密集する円盤状の領域です。太陽系が約46億年前に誕生した際の「飲み残し」ともいえる天体が集まっており、太陽系の起源と進化を探る上で非常に重要な研究対象とされています。

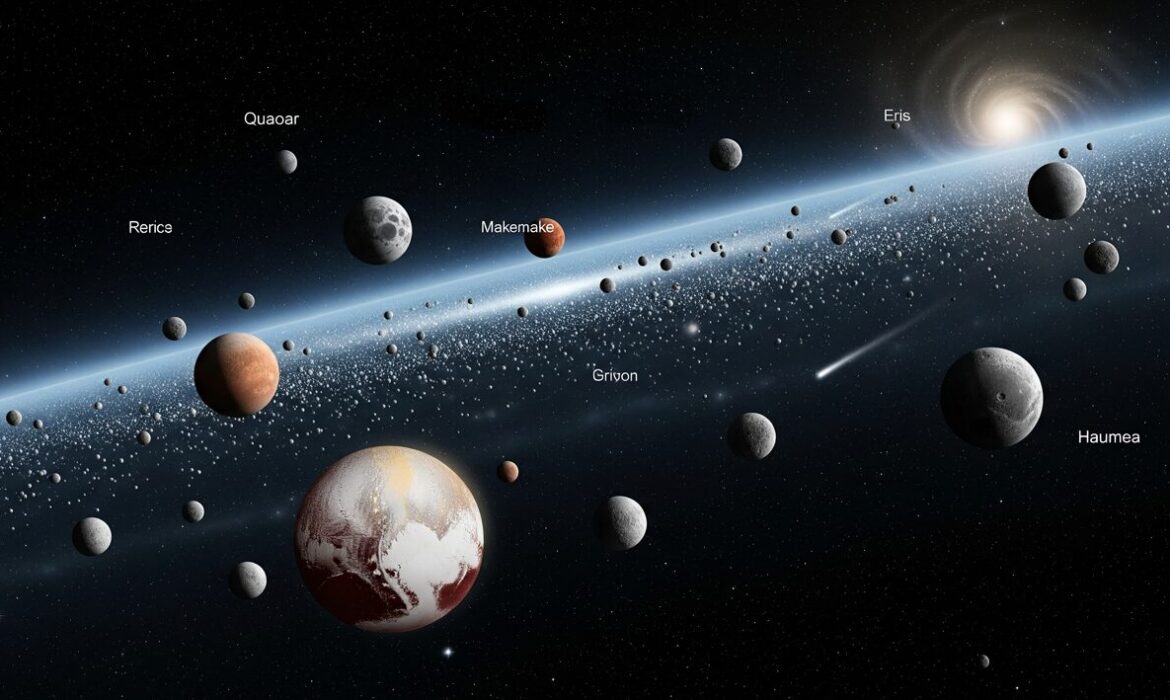

この領域に存在する天体は、メタンやアンモニア、水などの氷を主成分としており、岩石質も含まれていると考えられています。大きさは様々で、直径数km程度の小さなものから、直径2,000kmを超える準惑星まで存在します。代表的な天体としては、2006年に惑星から準惑星に分類が変更された冥王星や、同じく準惑星であるマケマケ、ハウメアなどがあります。また、公転周期が200年以下の短期周期彗星の多くは、このカイパーベルトが起源(故郷)であると考えられています。

【もっと詳しく】

カイパーベルトの存在は、1951年に天文学者ジェラルド・カイパーによって理論的に予測されました。このため彼の名が付けられていますが、ほぼ同時期にケネス・エッジワースも同様の理論を提唱していたことから、「エッジワース・カイパーベルト」と呼ばれることもあります。冥王星以外で最初のカイパーベルト天体(KBO: Kuiper Belt Object)が発見されたのは1992年のことで、これ以降、数千個もの天体が発見されています。

カイパーベルト天体は、その軌道の特徴からいくつかのグループに分類されます。主なものに、海王星の重力の影響を強く受けない比較的安定した円軌道を持つ「古典的カイパーベルト天体(キュビワノ族)」や、海王星と軌道共鳴の関係にある「共鳴カイパーベルト天体(冥王星族など)」があります。冥王星は、海王星が太陽を3周する間にちょうど2周するという「2:3の軌道共鳴」の状態にある天体の代表格です。

さらに外側には、過去に海王星の重力によって軌道を大きく乱され、非常に歪んだ楕円軌道や傾いた軌道を持つようになった「散乱円盤天体(SDO: Scattered Disc Object)」が存在します。準惑星エリスなどがこれに分類されます。カイパーベルトや散乱円盤天体の天体を総称して「太陽系外縁天体(TNO: Trans-Neptunian Object)」と呼びます。これらの天体の分布や軌道を詳しく調べることは、太陽系初期に起きた木星や土星などの巨大惑星の移動(プラネタリー・マイグレーション)の痕跡を解き明かす手がかりとなると期待されています。