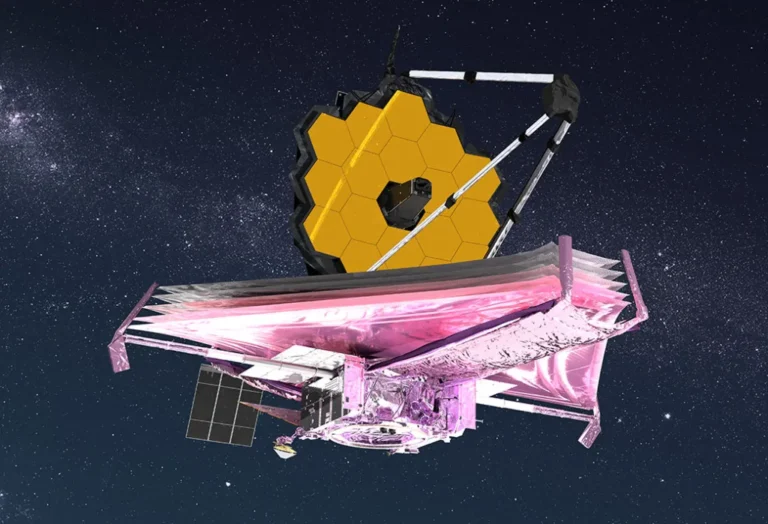

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (James Webb Space Telescope – JWST)

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)は、2021年12月25日に打ち上げられた、史上最大かつ最も高性能な宇宙望遠鏡です。名前は、NASAの第2代長官ジェイムズ・E・ウェッブ氏に由来しています。

この望遠鏡は、NASA(アメリカ航空宇宙局)、ESA(欧州宇宙機関)、CSA(カナダ宇宙機関)が協力して開発しました。「ハッブル宇宙望遠鏡の後継機」と呼ばれることもありますが、ハッブルが主に可視光(私たちが目で見える光)で観測するのに対し、JWSTは主に赤外線を使って宇宙を観測する点で大きく異なります。

JWSTの最大の特徴は、金でコーティングされた18枚の六角形の鏡を組み合わせた、直径6.5メートルにもなる巨大な主鏡です。また、テニスコートほどの大きさを持つ5層構造の巨大なサンシールド(日除け)を備えており、太陽や地球からの光と熱を遮断します。

地球から約150万km離れた「ラグランジュ点(L2)」という特殊な場所に位置し、常に太陽・地球・月を背にして観測を続けています。

【もっと詳しく】

JWSTが赤外線で観測を行う主な理由は2つあります。

- 遠方宇宙(初期宇宙)の観測: 宇宙は膨張しているため、遠くの銀河から放たれた光は、地球に届くまでの間に波長が引き伸ばされます(赤方偏移)。宇宙誕生初期の銀河から放たれた可視光や紫外線は、地球に届く頃には赤外線になっています。JWSTは、この微弱な赤外線を捉えることで、宇宙で最初に誕生した星(ファーストスター)や銀河の姿を探ることを目的としています。

- 星や惑星の誕生現場の観測: 星や惑星は、宇宙空間に浮かぶガスや塵(ちり)が集まって誕生します。これらの場所は濃い塵に覆われており、可視光では内部を見通すことができません。しかし、赤外線は可視光よりも塵を透過しやすいため、JWSTは塵の向こう側で起きている星や惑星の誕生プロセスを詳細に観測できます。

また、JWSTは系外惑星(太陽以外の恒星を回る惑星)の大気を分析し、水蒸気やメタンなどの分子を検出することで、生命が存在できる環境かどうかを探ることも重要なミッションの一つです。

これらの高感度な赤外線観測を実現するため、JWSTの観測機器は、望遠鏡自身が発する微弱な赤外線の影響を避けるため、サンシールドによってマイナス220℃以下という極低温に保たれています。主鏡の材料に(金メッキを施した)ベリリウムが使われているのも、極低温でも歪みが少ないという特性のためです。