2019年4月、人類は初めてブラックホールの「影」を直接目にしました。この歴史的な画像を撮影したのは、単一の巨大な望遠鏡ではありません。世界中の科学者と望遠鏡が結集した国際協力プロジェクト「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)」です。

5500万光年かなたにあるM87銀河中心の巨大ブラックホールを捉える—。この途方もない挑戦を可能にした「EHT」とは、一体どのようなプロジェクトなのでしょうか。その驚くべき仕組みに迫ります。

EHTとは? なぜ「地球サイズ」なのか?

「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)」とは、ブラックホールの「事象の地平線(Event Horizon)」—光さえ脱出できなくなる境界線—を観測(Telescope)することを目指す国際プロジェクトです。

ブラックホールは非常に高密度でコンパクトですが、非常に遠くにあるため、その姿を捉えるにはとてつもない解像度が必要です。例えば、M87のブラックホールを見ることは、地球から「月面に置かれたゴルフボールを見る」ことに例えられます。

望遠鏡の解像度は、その口径(直径)が大きいほど高くなります。この解像度を実現するには、物理的に直径が地球サイズにもなる望遠鏡が必要でした。

当然、そんな巨大な望遠鏡は作れません。そこでEHTが使ったのが、「VLBI(超長基線電波干渉計)」という技術です。

魔法の技術「VLBI(超長基線電波干渉計)」

EHTは、単一の望遠鏡ではなく、世界中に点在する高性能な電波望遠鏡をネットワークで結びつけ、それらを「仮想的な一つの巨大望遠鏡」として機能させるプロジェクトです。

この技術を「VLBI(Very Long Baseline Interferometry:超長基線電波干渉計)」と呼びます。

VLBIの仕組みはこうです:

- 同時観測: 世界各地(チリ、スペイン、ハワイ、メキシコ、アメリカ本土、そして南極点など)にある望遠鏡が、まったく同じ瞬間に、同じ天体(M87ブラックホール)を狙います。

- データ記録: 各望遠鏡は、観測した電波(M87の場合は波長1.3mmのミリ波)のデータを、超高精度な「原子時計」で時刻を刻みながら、膨大な量のハードディスクに記録します。

- そのデータ量は凄まじく、観測期間全体で数ペタバイト(1ペタバイト=1000テラバイト)にも達しました。

- データ輸送: 観測データはインターネットでは転送しきれないため、物理的にハードディスクを飛行機などで中央の解析センター(米・マサチューセッツ工科大学ヘイスタック観測所と独・マックスプランク電波天文学研究所)へ運びます。

- 合成(干渉): 集められた全データを、スーパーコンピュータを使って結合(合成)します。このとき、原子時計で記録された精密な時刻情報をもとに、各地で観測された電波の波が届くタイミングの「ズレ」を補正します。

- 画像化: この処理により、あたかも**「最も遠い望遠鏡同士の距離(ほぼ地球の直径)を口径に持つ、一つの巨大な望遠鏡」**が観測したかのようなデータが得られ、そこからあの歴史的なブラックホールの画像が再構成されました。

なぜ「電波」で観測するのか?

EHTが観測に用いたのは、目に見える光(可視光)ではなく、「電波(ミリ波/サブミリ波)」です。これには明確な理由があります。

- ブラックホールの「影」を見るため: ブラックホール本体は光を出しませんが、その周囲にある高温のガスは強烈な電波を放っています。EHTはこの光(電波)がブラックホールの重力で曲げられ、中央に「影」として浮かび上がる様子を捉えます。

- 宇宙のチリを突き抜けるため: ブラックホールは多くの場合、濃いガスやチリに覆われています。可視光はこれらに遮られてしまいますが、電波は比較的透過しやすいため、ブラックホールの中心部まで見通すことができます。

- 地球の大気を透過するため: EHTが使う波長1.3mmの電波は、地球の大気にある水蒸気に吸収されやすい弱点がありますが、標高の高い(空気が薄く乾燥した)場所にある望遠鏡(チリのアルマ望遠鏡や南極点望遠鏡など)を選ぶことで、この問題をクリアしています。

地上と宇宙の連携:NASAがEHTを支援する理由

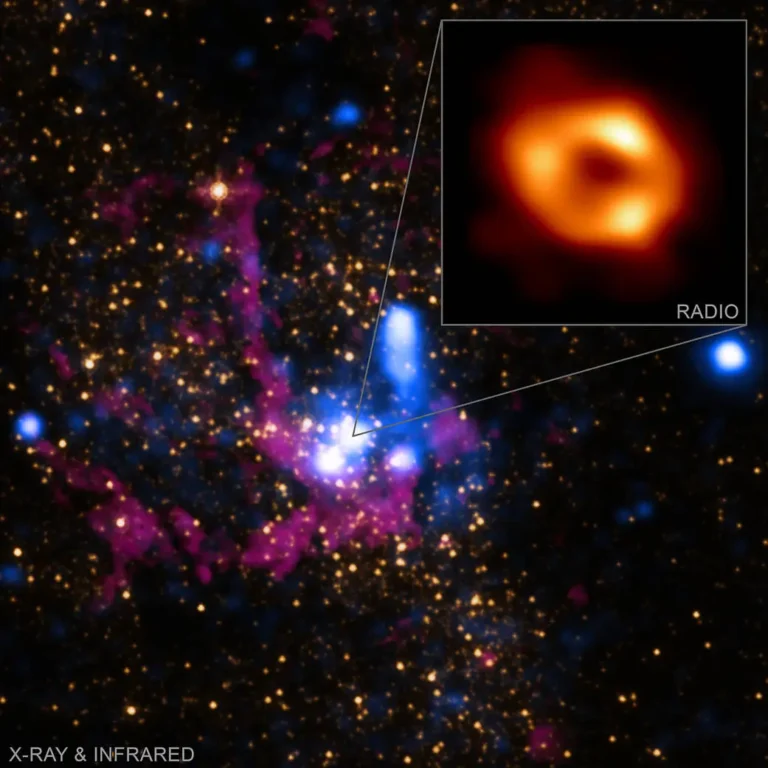

EHTの主なターゲットは2つあります。一つは2019年に撮影成功したM87、もう一つは私たちの天の川銀河の中心、地球から約2万6000光年の距離にある「いて座A(Sagittarius A*, Sgr A*)*」です。

Sgr A*はM87より圧倒的に近いですが、観測には別の難しさがあります。それは「活動の変動が非常に激しい」ことです。Sgr A*の明るさは、数分から数時間という短いスケールで激しく変化(フレアなど)します。

EHTが地上から「電波」でブラックホールの「影」そのものを狙っているまさにその瞬間、その周辺で何が起こっているのかを正確に把握する必要があります。

そこで活躍するのが、NASAの宇宙望遠鏡です。

- チャンドラX線観測衛星 (Chandra)

- ニュースター (NuSTAR)

- スウィフト (Swift)

これらの衛星は、EHTの観測期間中、宇宙から**「X線」**という電波とは異なる光(波長)で、Sgr A*の周辺を同時に監視します。

X線は、ブラックホール周辺の高温ガスや爆発的な現象(フレア)を捉えるのが得意です。EHT(電波)が捉えた「影」のデータと、NASA(X線)が捉えた「周辺の活動」のデータを組み合わせることで、初めてEHTの画像を正しく解釈し、ブラックホールがどのように物質を吸い込み、エネルギーを放出しているのか、その全体像を理解できるのです。

国境を超えた協力の結晶

EHTの成功は、最先端の技術だけでなく、天文学史上最大級の国際協力によって支えられました。

日本も、国立天文台が運用に貢献するチリの「アルマ望遠鏡」を通じて、このプロジェクトで極めて重要な役割を果たしました。アルマ望遠鏡はEHTネットワークの中で最も感度が高く、画像の品質を決定づける中核となりました。

EHTは、国境や文化を超えて知的好奇心を満たそうとする、人類の英知の結晶と言えるでしょう。彼らの挑戦は今も続き、次は私たちが住む天の川銀河の中心にあるブラックホール「いて座A*」の、さらに詳細な姿を捉えようとしています。