遠日点 (Aphelion)

遠日点とは、地球や惑星、彗星(すいせい)などが、太陽のまわりを回る「軌道(きどう)」の上で、太陽から最も遠くなる一点のことです。

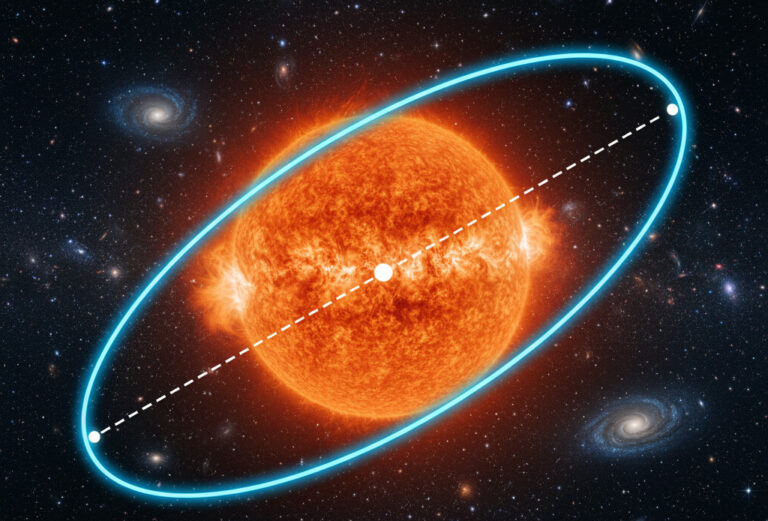

多くの人は、惑星は太陽のまわりをきれいな円(真円)を描いて回っているとイメージしがちですが、実際には少しつぶれた楕円(だえん)軌道を描いています。

そのため、惑星は太陽に近づくときと、遠ざかるときがあります。

このうち、太陽の中心から最も距離が遠くなる地点を「遠日点」と呼びます。ちなみに、逆に最も近くなる地点は「近日点(きんじつてん)」と呼ばれます。

地球の場合、毎年7月の上旬ごろに遠日点を通過します。太陽から最も遠くなるため、地球全体が受け取る太陽エネルギーは最も少なくなります。

しかし、この時期は北半球では「夏」です。これは、私たちが感じる季節の変化が、太陽との距離(約500万kmの差)による影響よりも、地軸の傾き(約23.4度)による太陽光の当たる角度や日照時間の影響の方がはるかに大きいためです。

【もっと詳しく】

遠日点は、天体の軌道要素の一つである軌道離心率(きどうりしんりつ)が0(真円)でない場合に存在します。

ケプラーの第一法則(楕円軌道の法則)が示す通り、惑星は太陽を一つの焦点 (Foci) とする楕円軌道上を運動します。遠日点距離(太陽から遠日点までの距離 r_{ap})は、軌道の軌道長半径(きどうちょうはんけい)を a 、軌道離心率を eとすると、以下の式で表されます。

r_{ap} = a(1 + e)地球の軌道離心率は約 0.0167 と、円にかなり近い楕円です。これにより、最も近い近日点(約1億4710万km)と、最も遠い遠日点(約1億5210万km)では、約500万kmの差が生じます。

また、ケプラーの第二法則(面積速度一定の法則)により、天体は太陽から遠いほど公転速度が遅くなります。したがって、天体は遠日点を通過する前後で、その軌道上で最も公転速度が遅くなります。地球の場合、近日点付近では約 30.3 \text{ km/s} ですが、遠日点付近では約 29.3 \text{ km/s} まで減速します。

この速度差のため、地球が夏至(6月)から秋分(9月)まで(遠日点を含む期間)の日数は、冬至(12月)から春分(3月)まで(近日点を含む期間)の日数よりも数日間長くなります。つまり、北半球の夏は冬よりも少しだけ長いのです。

関連キーワード

- 近日点 (Perihelion): 太陽を周回する軌道上で、太陽に最も近づく点。

- 楕円軌道 (Elliptical orbit): 惑星や彗星が中心天体(太陽など)を周回する、つぶれた円形の軌道。

- ケプラーの法則 (Kepler’s Laws): 惑星の運動に関する3つの基本法則。

- 軌道離心率 (Orbital eccentricity): 軌道がどれだけ真円からつぶれているかを示す数値。

- 地軸の傾き (Axial tilt): 地球の自転軸が、公転軌道面に対して傾いていること。季節の主な要因。

- 公転 (Revolution / Orbit): 天体が他の天体の周りを回ること。