※この記事は打ち上げ日の変更により10月24日にアップデートされています。

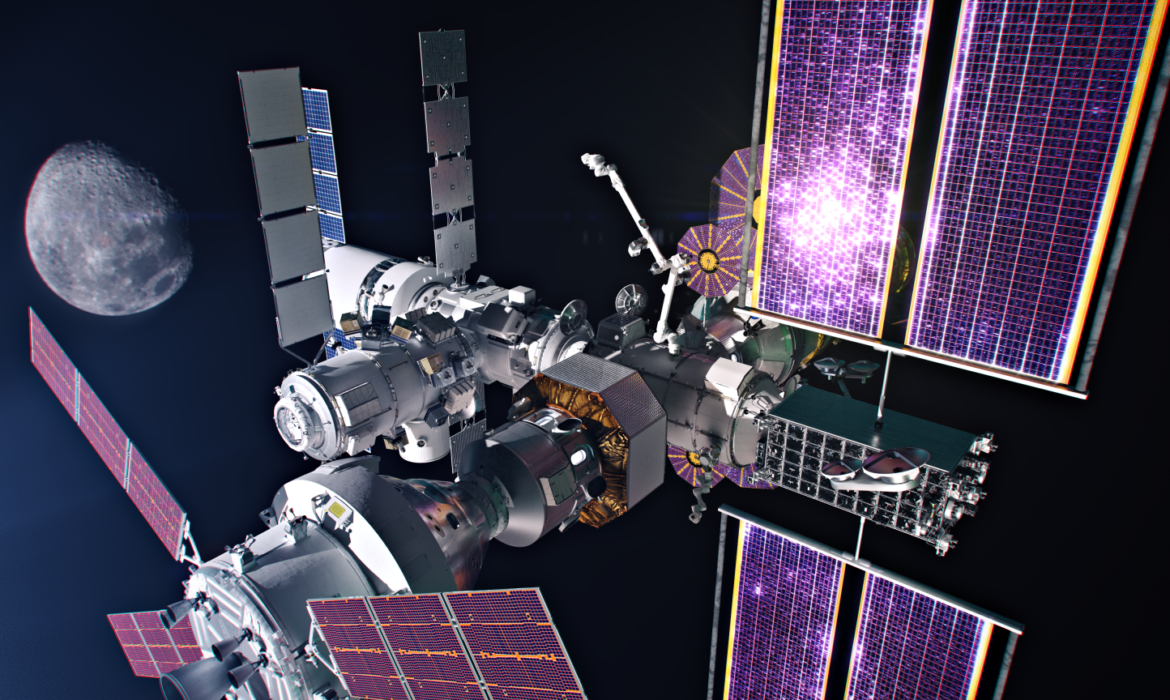

日本の宇宙開発史に新たな1ページが刻まれようとしています。国際宇宙ステーション(ISS)への物資輸送を担ってきた「こうのとり(HTV)」のバトンを受け継ぐ、新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」の技術実証機が、種子島宇宙センターから打ち上げられます。

「また新しい補給機か」「これまでの『こうのとり』と何が違うの?」

そう思われるかもしれません。しかし、このHTV-Xは、単なる後継機ではありません。運用コストを劇的に下げつつ、ISS運用、さらにはアメリカが主導する月探査「アルテミス計画」や月周回拠点「ゲートウェイ」までを見据えた、日本の宇宙輸送技術の「未来戦略そのもの」なのです。

この記事では、「こうのとり」初号機から全9ミッションの成功を見届けてきた筆者が、宇宙開発ウォッチャーの視点から、このHTV-Xが「なぜ今、必要なのか」「何が革命的なのか」を徹底的に解説します。

10月26日打ち上げ!新型補給機「HTV-X」ミッション概要

まずは、間近に迫った記念すべき最初のフライトの概要を確認しましょう。10月21日に打ち上げ予定だった今回のミッションは悪天候が予想されるため、今のところ10月26日へと延期になっています。

打ち上げ日時と場所

- 打ち上げ予定日: 2025年10月26日(金)(※当初10月21日火曜日を予定していました)

- 打ち上げ予定時刻: (JAXAからの公式発表待ち ※記事執筆時点)

- 打ち上げ場所: 種子島宇宙センター 大型ロケット発射場

- 搭載ロケット: H-IIBロケット(またはH3ロケット ※運用ロケットの移行期にあたるため、JAXAの最終発表を確認)

今回の主なミッション:ISSへの補給と技術実証

HTV-X技術実証機の主な目的は、その名の通り「新しい技術が宇宙空間で正常に機能するか」を実証することにあります。

もちろん、単なるテスト飛行ではありません。ISSに滞在する宇宙飛行士のための食料、飲料水、実験装置、各種予備品など、重要な物資を確実に届けます。ISSは2030年までの運用延長が決定しており、HTV-Xは今後のISS運用を支える大動脈となります。

最大1年半の宇宙空間での実証実験

今回のミッションでは物資補給が終了し、ISSから離脱したのちに、最大で1年6か月程度宇宙空間を飛行し、技術実証実験を行う予定です。

なぜ今、新型機が?「こうのとり(HTV)」の偉業と残された課題

HTV-Xの凄さを理解するには、まず「こうのとり(HTV)」がいかに偉大な存在だったかを知る必要があります。

世界最高水準だった「こうのとり」の功績

2009年の初号機から2020年の9号機まで、「こうのとり」は9回連続でミッションを完璧に成功させました。これは驚異的な記録です。

- 世界最大の補給能力: 一度に約6トンもの物資を運べる能力は世界トップクラスでした。

- 船内・船外両対応: 宇宙服なしでアクセスできる「与圧部」と、ロボットアームで取り出す「非与圧部」の両方を持ち、ISSの大型バッテリー交換など、ミッションクリティカルな任務を唯一担える存在でした。

- 高精度なドッキング技術: ISSに数メートルまで接近し、ロボットアームでキャプチャされる「ランデブー技術」は、日本の技術力の高さを世界に示しました。

課題だった「コスト」と「効率性」

完璧に見えた「こうのとり」ですが、大きな課題がありました。それは「コスト」です。

JAXAの公開資料によれば、HTVは基本的に毎回新しく製造する「使い捨て」であり、打ち上げごとに多額の費用がかかっていました。また、ISSへのドッキング後、物資の搬出が終わるとすぐに離脱する必要があり、滞在期間が約1~2ヶ月と短いことも課題でした。

宇宙開発が「国家プロジェクト」から「持続可能な産業」へと移行する中で、より低コストで効率的な輸送システムの構築が急務となっていたのです。

【徹底比較】「こうのとり」から「HTV-X」へ。驚くべき進化のポイント

HTV-Xは、この「コスト」と「効率性」という課題を克服し、さらに未来の任務に対応するために生まれました。具体的に何が変わったのか、ポイントを見ていきましょう。

| 比較項目 | こうのとり (HTV) | 新型補給機 (HTV-X) | 注目ポイント |

| 構造 | 一体型 | モジュール型(サービス・与圧・非与圧) | サービスモジュールを再利用可能(将来構想) |

| 輸送能力 | 約4.0トン | 約6.0トン | 物資の搭載方法が柔軟になり、効率化。大型の物資も輸送可能 |

| 太陽電池 | 機体に固定 | 展開式の太陽電池パドル | 電力供給能力が大幅アップ |

| ドッキング | ランデブー(ロボットアーム) | ランデブー(将来的に自動ドッキングも視野) | 効率化と将来のゲートウェイ接続への布石 |

| 宇宙滞在期間 | 約1~2ヶ月 | 最大1.5年 | ISSの「外部倉庫」や「実験設備」としても機能可能に |

| コスト | 高コスト | 大幅なコスト削減 | 民生品活用、設計の共通化 |

① 構造の革新:「サービスモジュール」の分離

最大の変更点です。「こうのとり」は推進系や電源を持つ「サービスモジュール」と、荷物を積む「カーゴモジュール」が一体でした。

HTV-Xでは、この「サービスモジュール」が独立しました。これにより、将来的にこのサービスモジュールを地球に帰還させ、再利用する構想や、サービスモジュールだけを先行してISSにドッキングさせておくといった、柔軟な運用が可能になります。

② 電力・通信能力の向上と任務期間の大幅延長

HTV-Xは、大型の展開式太陽電池パドルを採用しました。これにより発電能力が飛躍的に向上。ISSにドッキングしている間、HTV-X自体がISSに電力を供給することさえ可能になります。

この電力余裕により、従来は不可能だった最大1.5年もの長期間ドッキングが実現します。これは単に物資を運ぶだけでなく、HTV-Xを「ISSに増設された実験棟」や「外部倉庫」として使えることを意味し、ISSの利用価値をさらに高めます。

③ 徹底したコスト削減

HTV-Xの開発では、コスト削減が最重要課題の一つとされました。

- 民生品の活用: 宇宙用ではない、信頼性の高い市販の部品(民生品)を積極的に採用。

- 設計の共通化: H3ロケットのアビオニクス(電子機器)などと設計を共通化し、開発・製造コストを抑えています。

JAXAは、HTV-Xにより「こうのとり」時代と比べて輸送コストを大幅に削減することを目指しています。

HTV-Xの「X」に込められた真意とは?ISSから月へ

HTV-Xの「X」は、”Evolution (進化)” や “Exploration (探査)” を意味すると言われています。その名の通り、HTV-Xの設計はISSへの補給だけに留まりません。

将来の月探査拠点「ゲートウェイ」への補給構想

現在、日米欧が協力して建設を進めている月周回拠点「ゲートウェイ」。HTV-Xは、このゲートウェイへの補給ミッションを担うことが強く期待されています。

ゲートウェイは無人で運用される期間が長いため、補給機にはISSとは異なる「自動ドッキング技術」や、長期間の宇宙飛行に耐える信頼性が求められます。HTV-Xは、まさにこれらの要求に応えるべく設計されているのです。

HTV-Xで培われる技術は、ISSという「近未来」から、月探査という「遠未来」へと、日本の宇宙開発を確実に繋げていく架け橋となります。

10月21日、日本の新たな挑戦が始まる

今回の記事の要点を振り返ります。

- 10月21日、新型補給機「HTV-X」技術実証機が打ち上げ予定。

- 「こうのとり(HTV)」の課題だった「高コスト」と「短期滞在」を抜本的に改善。

- 太陽電池パドルの採用で電力能力が向上し、最大1.5年の長期ドッキングが可能に。

- 「サービスモジュール」の独立化や民生品活用で、低コストと柔軟な運用を実現。

- HTV-XはISSだけでなく、将来の月周回拠点「ゲートウェイ」への補給も視野に入れた戦略的な機体である。

「こうのとり」が築き上げた信頼という名のバトンを受け取り、HTV-Xはさらにその先へ、月へと向かおうとしています。

10月21日の打ち上げは、日本の宇宙輸送が新たなステージへと踏み出す、歴史的な瞬間です。ぜひJAXAの公式チャンネルなどでライブ中継をチェックし、その瞬間を一緒に見届けましょう。