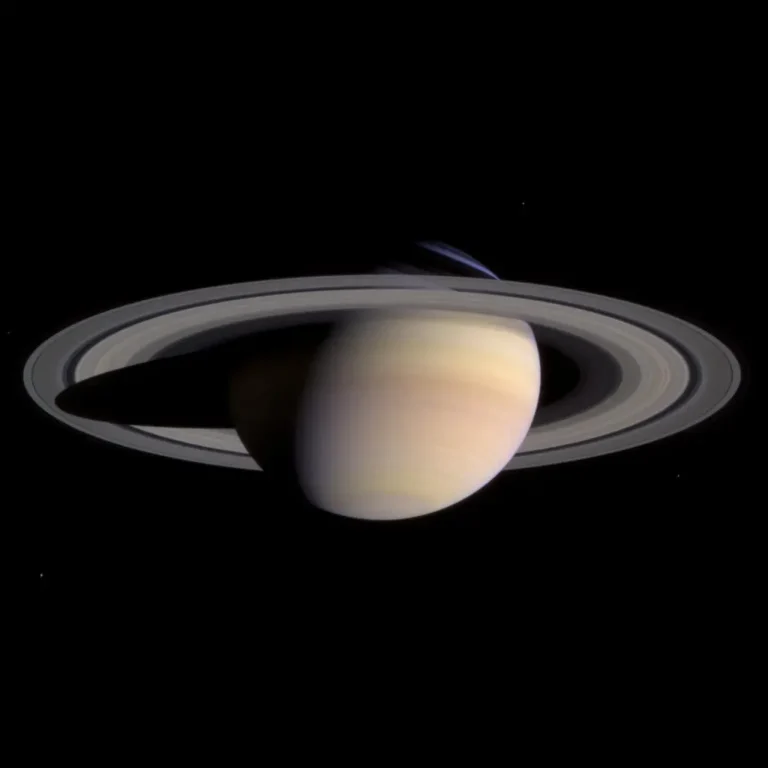

カッシーニの間隙 (Cassini Division)

カッシーニの間隙(かんげき)は、土星の環にある隙間の中で、最も幅が広く目立つもののことです。英語では Cassini Division と呼ばれます。

土星の環は、無数の氷や岩石の粒子が集まってできており、主要ないくつかの部分に分かれています。そのうち、外側にある明るい「A環」と、内側にあるさらに明るく幅の広い「B環」とを明確に分けている、暗く見える隙間がカッシーニの間隙です。

この隙間は1675年にイタリア生まれのフランスの天文学者ジョヴァンニ・カッシーニによって発見されたため、彼の名が付けられました。地球から高性能な望遠鏡で土星を観測すると、環が2つに分かれているように見えますが、この「分かれ目」にあたるのがカッシーニの間隙です。

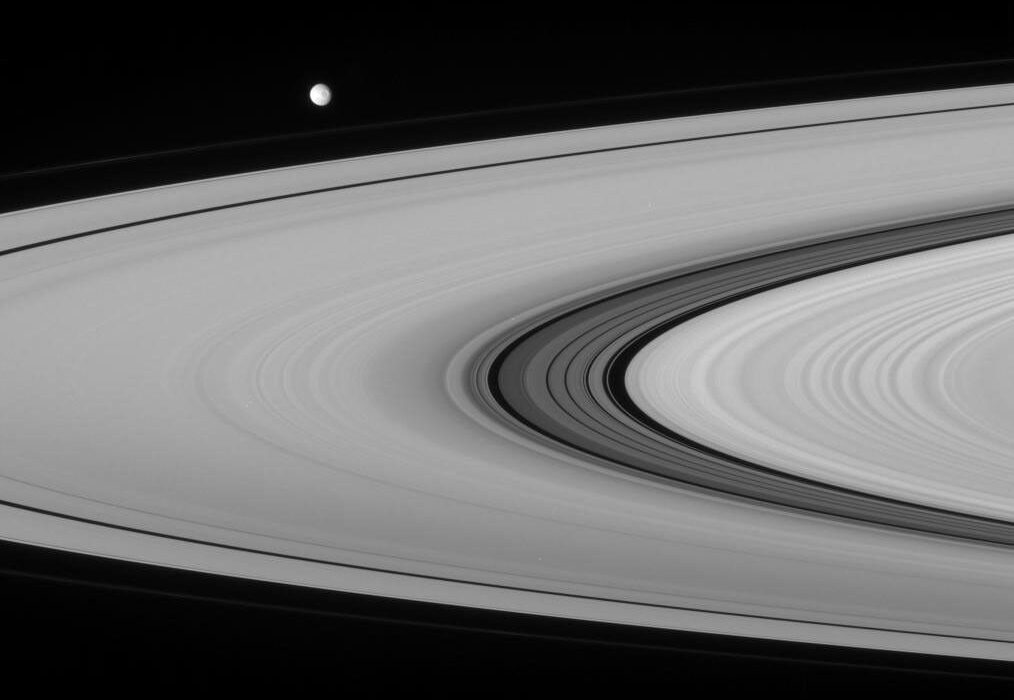

ただし、この隙間は完全に何もない空間(真空)というわけではなく、他の環の部分に比べて粒子の密度が極めて低い領域です。そのため、他の部分よりも暗く見えています。

【もっと詳しく】

カッシーニの間隙が形成された主な原因は、土星の衛星(月)の一つである「ミマス」との軌道共鳴にあるとされています。

カッシーニの間隙が存在する領域は、そこを公転する粒子の公転周期が、衛星ミマスの公転周期のちょうど半分(1:2の軌道共鳴)になる場所に位置しています。

具体的には、この領域の粒子が土星を2周する間に、ミマスはちょうど1周します。そのため、この領域の粒子は、土星の周回軌道の決まった場所で定期的にミマスと接近し、ミマスから強い重力的な影響(摂動)を受け続けることになります。

この周期的な引力によって粒子の軌道は不安定になり、次第にその軌道から弾き出されてしまいます。長い時間をかけて粒子が供給されるよりも早く失われていった結果、この領域だけ粒子の密度が極端に低くなり、現在のような巨大な隙間として観測されるようになったのです。

NASAの土星探査機「カッシーニ」(偶然にも同じ名前)による詳細な観測では、この「間隙」の中にもさらに細いリングレット(細い環)や、さらに小さな隙間が複雑に存在していることが明らかになっています。